AIブログ記事に「価値」はあるのか?論理的に解説

「ものの使用価値と交換価値は異なる」

- アダム・スミス『国富論』-

倶楽部には、

しばしばメンバーからお問い合わせをいただく。

その内容は以下のようなものだ。

「AIで作った記事に価値はありませんか?」

「やはりAIの文章はダメなんでしょうか?」

「人が書かないと価値は出ませんか?」

なるほど、

確かに気持ちはわかる。

生成AIの登場以降、

様々な業種において、

AIの生み出す価値について議論が起きている。

これは、

別にブログに限らず、

絵師や作曲家など

クリエイターの間で議論の的だ。

ブログにおいては、

「AIに丸投げした記事に価値はない」

「AIに丸投げした記事でも価値はある」

大別すると

こんな風に主張が

真っ二つに割れている。

さて、どちらの意見が正しいだろう?

結論から言えば、

どちらの主張も間違っている。

「AIに丸投げした記事は

読み手にとって価値がありません!」

という意見も

「AIの書いた記事は価値があります!

私が書くよりもよほど良い記事を書きます!」

という意見も

どちらも問題に対する解像度が低すぎる。

両者ともただの「思い込み」だ。

そもそも論だけど、

「価値とはなんなのか?」

まずここを

明確にしないといけない。

「価値の定義」を決めずして、

価値の有無を議論する時点で、

見当違いであり、的外れだ。

議論の苦手な人は、

定義を曖昧にしたまま話を進めようとする。

だから噛み合わないのだ。

それぞれの主張が空回りして、

議論という名の罵りあいに発展する。

議論する場合には、

まず定義を明確にし、

「共通認識」とすることが肝要なのだ。

「価値」とはいったい何なのか?

僕の考える

価値の定義はシンプルだ。

「他者とギャップ(差)があること」

これが価値を生む。

全ては「相対評価」なのだ。

例えば

飲食店で考えてみよう。

「他の店より美味しい」

「他の店より安い」

「他の店より内装がお洒落」

「他の店より接客態度が良い」

「他の店よりボリュームがある」

こんな風に、

他の店よりも魅力があるから、

価値を感じて人は店を訪れる。

じゃあ、

仮にあなたの街の飲食店が

全てマクドナルドだったらどうだろう?

100店舗のマクドナルドがあるとしよう。

あなたは

どのマクドナルドが

一番だと思うだろうか?

全て同じメニュー、

同じ味、同じ金額、同じ接客だ。

もちろんスマイルは0円。

選べないはずだ。

せいぜい自分の家から

近いという理由でしか選ぶ基準がない。

なぜなら他の店舗との

「ギャップ(差)」がないからだ。

こうなると

100店舗のうち99店舗は、

「価値がない」ということになる。

経済学の世界では、

これを「コモディティ化」と呼ぶ。

※参考:https://ul-plus.com/l/m/BNAx15FuJuMIBR

商品が個性を失い、

どの商品を買っても

大差がない状態を指す。

「差」がなければ価値はない。

わざわざそれを選ぶ理由がないのだ。

そして生成AIとは

「究極のコモディティ化ツール」

なのだ。

同じプロンプトを使えば、

賢者が使っても馬鹿が使っても

生成AIは同質のものを出力してくれる。

僕が使っても

イーロンマスクが使っても

「可愛い猫の画像を生成してください」

と指示すればほぼ同質のものが生成される。

つまり「差」が生まれない。

わかりやすく言えば、

誰でも70点を取れるツール、

それが生成AIなのだ。

するとどうなるだろう?

誰もが努力せずに70点を取れる。

70点が当たり前になる。

すると、70点をとっても

学年で最下位・・・ということになる。

要は平均点が上がるだけで

最下位の人は最下位のままなのだ。

これまで

20点しか取れなかった人からすれば、

70点を取れれば「価値がある」と

錯覚してしまうかもしれない。

ところが、

全ては「相対評価」なのだ。

自分が70点を取っても

自分以外全員が80点を取っていれば価値はない。

受験では不合格だ。

Googleの検索結果も相対評価だ。

自分以外が80点であれば、

70点のブログを作ったところで、

検索結果では圏外になる。

経済学の父 アダム・スミスは、ものの価値を

「使用価値(そのものがどれだけ役立つか)」と

「交換価値(他人にとってどれだけ価値があるか)」に分けた。

水は

使用価値は高いけど

交換価値は低い。

ダイヤモンドは

使用価値は低いけど

交換価値は高い。

こんなイメージだ。

言い換えるなら、

使用価値とは「自分にとって価値があること」、

交換価値とは「市場で価値があること」を指す。

生成AIが生み出すコンテンツは、

確かに「使用価値」はあるかもしれない。

だが、

全員が同じレベルで作れてしまう今、

「交換価値」は限りなくゼロに近づいている。

「AIの書いた記事は価値があります!

私が書くよりもよほど良い記事を書きます!」

と言っている人は、

おそらく使用価値の話を

しているんだと思うけど、

交換価値がなければ金にはならない。

要は「他者とギャップ(差)があること」だ。

ダイヤモンドは

その「希少性」ゆえに交換価値が高い。

Googleガイドラインにある

「低品質なコンテンツ」は

「交換価値が低いコンテンツ」と

読みかえればわかりやすいんじゃないだろうか?

※参考:https://ul-plus.com/l/m/Wn3PieLbIshHh6

AIで「価値あるブログ」とやらを

作っているのに稼げていないなら、

使用価値はあっても交換価値がないから

と考えれば説明がつくはずだ。

つまり、「市場では価値がない」のだ。

使用価値はあっても、

交換価値が低いコンテンツの量産による

「コモディティ化」の加速。

これが今後あらゆる業種で、

ほぼ確実に起こりうる未来の姿だ。

「今は価値がある」が通用しない理由

さらに、生成AIが出力した記事に

価値があるかどうかの議論は、

「時間軸」をベースに考える必要がある。

世の中の議論の多くが

噛み合っていない理由の一つがこれだ。

「今」の話をしているのか

「未来」の話をしているのか?

ここをそろえる必要がある。

この議論をまとめると以下だ。

「今:生成AIを使っている人が少ないから価値がある」

(ギャップがある状態)

「未来:全員が生成AIを使うから価値がない」

(ギャップがなくなった状態)

「今」という時間軸で考えると

まだまだ生成AIを当たり前に

使ってる人は少ないから価値があるかもしれない。

平均点が20点の商業高校で

自分だけが70点を取れるイメージだ。

しかも努力なしで。

ところが、生成AIは

今後、確実に社会インフラになっていく。

それこそスマホと同レベルで

誰もが当たり前に使う時代がやってくる。

そして、その時代はもう目の前だ。

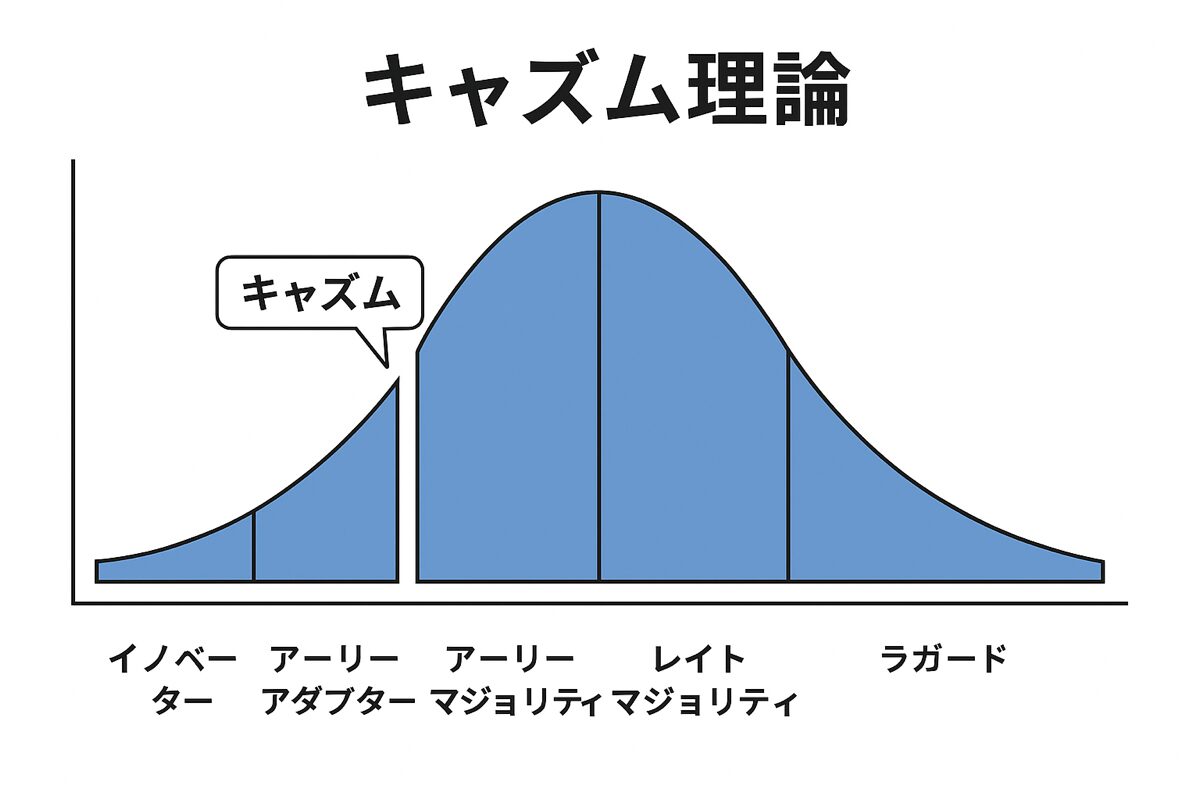

今はまだ日本人のうち

10%ほどしか生成AIを使ってないけど、

キャズムを超えればあっという間だ。

実際、7割以上の人は

「使いたいけど使い方がわからない」という状態だから

何かきっかけがあれば一斉に使いはじめるだろう。

そうすると、

誰もが70点を取れるようになるから、

70点であることに価値はなくなる。

最低点が70点の世界の到来だ。

つまり、近い未来、

生成AIに丸投げしたコンテンツには

価値がなくなってしまう。

(もちろん「交換価値がない」という意味だ)

「AIだけで稼げました!」と言っても

それをみんなが一斉にやればどうなるか、

普通の頭があれば容易に想像できるだろう。

全ては「相対評価」なのだ。

さらに生成AIの最大の問題点は、

「出力の速さ」が市場を破壊する点だ。

これまで

3日で1記事書くのがやっとだった人でも

ChatGPTを使えば1日30記事書くことができる。

実に100倍のスピードだ。

これは言い換えれば、

100倍のスピードで70点の記事が

世の中にバラまかれているということだ。

じゃあ、これを1000人がやったら?

毎日70点の記事が

3万記事ずつ増えているということになる。

視点を変えれば、

20点の記事が排除されて、

70点の記事が増えていると言えるから

ウェブ全体としてはクオリティが

上がっていると言えるかもしれない。

しかし、

残念ながら70点の記事を

書いている人は稼げないままだ。

評価されるのは、

70点を超えて80点、90点、100点を

取っている人なのだから。

自らは膨大な記事を投下し、

業界のレベルアップに貢献しているのに

恩恵は受けられないという笑えない事態になる。

先日も紹介したけど、

「AIモード」が導入されれば、

この流れはさらに加速するだろう。

▼SEO時代の終焉?Googleの「AIモード」がもたらす

”LLMO対策”の時代とは

→ https://ul-plus.com/l/m/T2fFiWJr07Wsxv

今後、70点の回答は、

全てAIが回答するようになる。

そうすると70点のサイトは、

完全に存在意義を失う。

つまり、近い将来、

AIに丸投げしただけのコンテンツは、

価値を失う可能性が高い。

AIが出力したものを

そのままコピペしてブログにアップしてるなら、

「最初からAIに聞けばいいじゃん」とユーザーが

気づくのもごくごく自然な流れだ。

「AIモード」がまさにそれだ。

現段階でも

生成AIを使って稼げている人は

「もともと稼いでいた人」だけだ。

もともと

ブログで稼いでいた人は、

生成AIを使うことによって

効率的にサイトを展開しさらに稼いでいる。

逆に、

稼げていなかった人は、

生成AIを使ったところで

たいした結果は出せていない。

数百記事、数千記事作って

ようやく数百円、数千円稼ぐのが

精一杯じゃないだろうか?

「お前の一生、矢沢の2秒」と

言いたくなるぐらいの効率の悪さだ。

生成AIは別に魔法のツールじゃない。

自分では

価値あるものを作ったと錯覚しても

市場全体で見れば価値がなかったりする。

誰でもできることに価値はないのだ。

だから、

実力のある人は生成AIを使い

ますます効率的に結果を出して、

無能な人はいつまで経っても結果を出せない。

二極化は加速する一方だ。

生成AIは優秀なツールだ。

10年前なら普通に稼げたレベルの記事を

馬鹿でも簡単に生成できる。

ところが、

このツールは誰でも

無料、もしくは月3,000円で使える。

そうすると「コモディティ化」が起きる。

結局は優秀な人が

さらに良質なコンテンツを生成し、

稼げない人は稼げないままになる。

全ては「相対評価」なのだ。

周りが自分より優れていれば価値はない。

これが近い将来、確実に起こる現象だ。

実際、2025年3月26日に

ChatGPTの画像生成機能が

大幅にバージョンアップされた。

精度が飛躍的に向上し、

日本語も出力できるようになった。

簡単な指示で、

誰でも数分で高品質な画像が

作れるようになってしまった。

僕のような素人でも

そこそこ満足のいく画像が

1分で作れてしまう。

マンガを作ったり、

ラノベ風ポスターを作ったり、

アイコンを実写化したり、

LINEスタンプを作ったり、

広告デザインをしたり、

素人でも簡単に

いろんな画像をポチッと生成できる。

はっきり言って、

アフィリエイトサイトや

LPに使うのであれば十分なレベルだ。

まさに「1億総70点時代」の到来だ。

すでに

イラストレーターやデザイナーは

自分の仕事がなくなるんじゃないかと

戦々恐々としている。

実際、そこそこレベルの

デザイナーはもはや不要になるだろう。

ChatGPTで生成した画像を

Canvaで自分で修正すれば、

コストも工数も大幅に削減できる。

ほぼ確実に、

この流れは動画や音楽にも波及し、

生成AIを使えば、誰でも簡単に

そこそこの動画や音楽が作れるようになるだろう。

誰もが70点を取れる。

すなわち「70点に価値がなくなる時代」だ。

じゃあ、そんな中で

生き残るにはどうすればいいのか?

進化し続ける

AI時代で生き残るためには、

以下のどちらかを選ぶしかない。

・70点を手動で80点、90点、100点に高める技術を身につける

・生成AIのみで80点、90点、100点を出力できるまで使いこなす

このどちらかになる。

単純な話だ。

70点に価値がなくなるのなら、

70点を超える結果を出すしかない。

それが人力なのか

AIによるものなのかは問題じゃない。

素人でも70点を取れる時代なら、

生成AIが出力した70点のものを

自力で80点、90点、100点に高めるか、

オリジナルプロンプトを駆使し、

生成AIのみで80点、90点、100点を目指す。

単に使うのではなく、使いこなす。

このどちらかが求められる。

良い悪いは別にして、

間違いなくこの方向に進んでいく。

「確定した未来」が

ほぼ予測できているんだから、

今のうちに準備をしておこう。

変化の激しい現代では、

二手先、三手先を読みながら

先回りして行動することが重要だ。

「使う側の力量」こそが、

これからの時代における

唯一の差別化要因(ギャップ)となるのだ。

UNLIMITED CLUB 小林憲史

追伸

2024年9月の倶楽部公式メルマガ

「検索2.0時代の準備はOK?」でも

同様の話をお伝えした。

あのとき僕が予想した未来に

着実に向かっていることがわかるだろう。

正しく情報収集していれば、

未来を予知することができる。

もちろん「いつ?」はわからないけど、

「どうなる?」かはある程度予想ができる。

以下の書籍にも目を通しておくといい。

▼「生成AIで世界はこう変わる」 (SB新書)

【PR】→ https://ul-plus.com/l/m/yM7PT4dfxKO45p

巷にあふれる

くだらない情報に踊らされないためにも

正しく情報収集して未来に備えていこう。